上空通路と立体動線で、「深い谷」を魅力に変えて。

令和7年(2025年)6月15日号

「100年に一度のプロジェクト」と呼ばれる渋谷駅周辺の大規模再開発。その経緯やコンセプト、今後の展望について、土木工学者の森地茂さんに伺いました。

渋谷駅の抱えていた課題とは

自己紹介をお願いします。

森地:土木工学者の森地茂です。東京大学工学部土木学科を卒業後、長期的な視点での防災と安全、交通の利便性を含めた魅力的なまちづくりを念頭に、国内外のさまざまな都市開発に携わってきました。渋谷駅周辺の大規模再開発(以下「再開発」)については、1970年代から関わっています。

再開発前の渋谷駅について教えてください。

森地:明治18(1885)年に開業した渋谷駅は、その後4社9路線が乗り入れる大規模ターミナル駅として発展し、渋谷駅周辺の街は情報や文化の発信地となりました。しかし、利便性や安全性においては多くの課題を抱え、渋谷駅周辺の深い谷地形にたくさんのビルが建ち、上下の移動が多いことに加えて、幹線道路や鉄道が周辺地域を分断していることで横の移動もしづらいことが、乗り換え動線の複雑さや駅の混雑につながっていました。

「100年に一度のプロジェクト」と呼ばれる今回の再開発が、これほど大規模になったのはなぜでしょうか?

森地:渋谷駅は谷地の底に位置しているため雨水が溜まりやすく、過去には集中豪雨で地下鉄や地下街が大規模な浸水被害を受けました。また、首都直下地震の想定では、銀座線渋谷駅高架の落下により甚大な鉄道被害が発生する恐れがありました。さらに、渋谷駅東口の地下には渋谷川が流れているため、再開発でビルを建て直すには大規模な河川工事も行わなければなりません。つまり、渋谷駅の抱える課題を解決するには、歩行者動線の構築や駅のプラットホームの移設、雨水貯水施設の整備、河川工事といった基盤整備が必要となり、官民一体となって行う大規模な再開発とならざるを得なかったのです。関係各所を説得し、合意に至るまでには、長い時間がかかりましたが、平成7(1995)年の阪神淡路大震災をきっかけに防災意識が高まったことで、ようやく今回の再開発プロジェクトが動き出しました。

画期的な歩行者動線「アーバン・コア」

渋谷駅の課題は再開発でどのように改善されるのでしょうか?

森地:再開発にあたり、建築家の内藤廣さんと都市計画家の岸井隆幸さんに協力を仰ぎました。私からお願いしたことは3つあります。1つ目は、深い谷地形の縦移動をスムーズにするための歩行者動線として、立体スカイウェイを考えてほしいということです。次に2つ目は、同じ高さである道玄坂上と宮益坂上を上空デッキでつなぐことで、真っすぐ歩けるようにしてほしいということです。上空デッキは交通用語で「スカイウェイ」と呼ばれ、1960年代から世界各地の都市開発で採用されています。そして最後に3つ目は、ビルによって建築デザインが異なっても、調和が取れるように調整してほしいということでした。以上の3つの条件を踏まえて内藤さんが発案されたアイデアが、「アーバン・コア」という画期的なコンセプトでした。

アーバン・コアとは、どのようなコンセプトなのでしょうか?

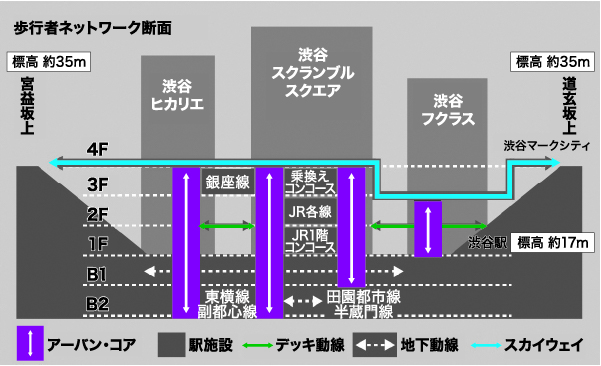

森地:平成19(2007)年に策定された「渋谷駅中心地区まちづくりガイドライン2007」で提唱された、公共空間を縦方向や横方向に立体的につなぎ、スムーズな歩行者動線を確保する構造や空間を指すコンセプトです。例えば、エスカレーターやエレベーターなどの縦動線は通常ビルの内側に設置しますが、それを外側に設置することで、歩行者が快適に移動できるようになることに加えて、憩い・集える空間や街のランドマークが生まれます。すでに渋谷ヒカリエや渋谷ストリームなどの渋谷駅周辺のビルはアーバン・コアを取り入れていて、地下2階・地上5階の多層階をつなぐ歩行者動線が整備されています。今後ここに、道玄坂上と宮益坂上を横につなぐスカイウェイを組み合わせることで、鉄道や道路に遮られることなく、いろいろな方向に歩いて行けるようになります。つまり、安全・便利・快適で、誰もが巡り歩いて楽しい街になるということです。また、立体スカイウェイというネットワークとアーバン・コアは、渋谷が発信する世界初のコンセプトになります。

都市防災における歩行者中心のまちづくりについて教えてください。

森地:例えば大きな地震が起きた時、渋谷駅周辺は電車を降りた人や周囲のビルなどから出てきた人で溢れかえることが想定されます。そこで重要な役割を果たすのが「広場」です。広場は一時避難場所であるとともに、救援物資などの配布場所であり、被災状況によっては帰宅困難者が寝泊りする場所にもなります。ハチ公広場のような地上にある広場はもちろん、道幅が広く見渡しのいいスカイウェイやそれに伴って造られる上空広場なども、災害時には避難場所として機能することができます。多くの人が滞留できる空間やスムーズな歩行者動線を確保し、人の流れをコントロールすることが、都市防災においては非常に重要なのです。

再開発完了後には渋谷駅の景色も大きく変わりそうですね。

森地:令和16(2034)年度には渋谷駅周辺の工事がほぼ完了する予定です。ハチ公広場に造られるアーバン・コアは大きな曲線を描く大階段で、象徴的なデザインになるでしょう。また、渋谷ヒカリエなどの4階の高さに架かるスカイウェイを歩きながら、首都高速道路を走る自動車や銀座線・山手線の車両を眺めるのも新しい渋谷の楽しみ方になると思います。渋谷駅といえば渋谷スクランブル交差点が世界的に有名ですが、それだけではなく、街の構造そのものが魅力的になっていきます。その点において、アーバン・コアや立体スカイウェイをはじめとする、他に類を見ない歩行者中心のまちづくりが、今後世界中の都市計画家からも注目を集めると思います。

街を好きになることが、街の魅力を深めていく

今後、渋谷の街はどのような都市になっていくべきだとお考えでしょうか?

森地:再開発によってエリアの分断が解消され、住宅街やホテル、オフィス、商業施設がつながることで、渋谷の街を巡り歩く人がますます増えていくのではないかと思います。渋谷がもっと魅力的な街になるために、どのような目的を持っている人に対しても、さまざまな楽しみ方を提案できる多様性のある街になってほしいという思いがあります。そのためには、渋谷駅周辺だけではなく、駅からつながる各エリアに特色があることが非常に重要です。例えば代官山や原宿、神泉、青山といった特色のある周辺地域と一体化することで、渋谷はさらに魅力的な街になります。昔ながらの雑踏と、最先端の街並みを融合させ、制約だった「深い谷」を魅力に変えて、世界中の誰もが訪れたくなるような街になっていくことが理想だと考えています。

渋谷の街をより良くしていくために、私たち区民ができることは何でしょうか?

森地:いくら再開発をしても、街というのは人が手入れをしなければ魅力的にはなりません。「渋谷が好き」という思いを持つ人が増えれば、案内や清掃の仕組みもつくりやすくなりますし、観光などで渋谷を訪れる人も、街がきれいに手入れされていれば自然とマナーを守って過ごしてくれます。新陳代謝しながらも歴史や文化を大切にして、規制で縛らなくても自律的にうまく機能する街になっていくといいですね。

最後に、区民の皆さんにメッセージをお願いします。

森地:20年以上にわたる長い工事となり、ご不便とご迷惑をおかけしています。1日でも早い完成を目指して、令和16(2034)年度の渋谷駅街区整備完了まで、安全性を最優先に工事を進め、継続的に情報を発信していきます。次の節目は東横線開業100周年の令和9(2027)年です。また、令和12(2030)年度には、スカイウェイをはじめ、ワクワクするようなものが続々と完成し、「まちびらき」のイベントも開催される予定です。生まれ変わる渋谷駅周辺は安全・便利で、とても歩きやすくなりますので、ぜひ、楽しみにしていてください。

(注)渋谷駅周辺の再開発について詳しくは、渋谷駅中心地区の大規模再開発は最終段階へのページをご覧ください。

「渋谷のラジオ」で放送中!

森地さんへのインタビューは6月17日・24日に「渋谷の星」で放送します。

渋谷のラジオ87.6MHz(外部サイト)

駅周辺のビルには縦移動のためのアーバン・コアが設置された。横移動は地下通路やビルをつなぐデッキ通路、そして渋谷駅を挟む坂をつなぎ、渋谷ヒカリエから渋谷マークシティへ抜けるスカイウェイが今後整備される。

縦移動の動線が建物の外側に設置されたことで、屋外からも縦移動の動線が視認できる。アーバン・コアは渋谷ストリームの他、渋谷ヒカリエや渋谷スクランブルスクエア、渋谷サクラステージ、渋谷フクラスで供用されている。